半分が鉄不足?女性が一生つきあう“鉄分不足”を防ぐコツ

👉この記事は、こんな方におすすめ

✅最近「疲れやすい」「めまいがする」と感じることが多い女性

✅妊娠・授乳期で、鉄分不足が心配な方

✅食生活を見直して健康的に暮らしたい方

約450回の月経が影響?女性が一生を通じて向き合う鉄不足

女性の体は、一生の中で何度も鉄分を必要とするタイミングがあります。

初潮を迎える12歳前後から閉経を迎える50歳前後までに、平均して約450回もの月経を経験すると言われています。

さらに妊娠・出産では、大量の血液と鉄分が消費されます。

そのため、女性は男性に比べて鉄分不足になりやすく、実際に日本人女性の約半数が鉄不足傾向にあるとの報告もあります。

では、鉄分が不足すると体にどのような変化が起きるのでしょうか?そして、どのように対策すればよいのでしょうか?

1. 鉄分不足と「貧血」の関係

鉄は赤血球の中にあるヘモグロビンというタンパク質の材料になります。ヘモグロビンは酸素を体のすみずみに運ぶ役割を持っており、鉄分が不足すると酸素が十分に運べなくなります。これが「鉄欠乏性貧血」です。

血液検査ではヘモグロビン(Hb)値を測定します。

- 成人女性:12g/dL未満で貧血

- 妊娠中:10.5~11g/dL未満で貧血

数値が低いほど症状は重くなり、食事改善で対応できる軽度のケースから、薬物療法・点滴・場合によっては輸血が必要になる重度のケースまであります。

2. 鉄分不足の症状 ― 見逃しやすいサイン

鉄分不足はすぐに強い症状が出るわけではありません。じわじわと進行し、次のようなサインが出てきます。

- めまい・立ちくらみ

- 慢性的な頭痛

- 疲労感・倦怠感

- 階段や少しの運動でも動悸がする

- 顔色が悪い、唇や爪の色が薄い

また、無意識に氷や氷砂糖をかじりたくなる「氷食症」も鉄欠乏性貧血の特徴的な症状の一つです。

慢性的に続く疲れやだるさが「年齢のせい」「忙しさのせい」と思っていたら、実は鉄分不足が原因だった…ということも珍しくありません。

3. 2種類の鉄をバランスよく

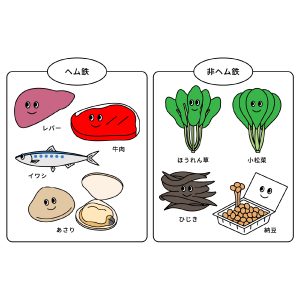

鉄には「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類があります。

- ヘム鉄(吸収率が高い)

主に動物性食品に含まれ、吸収率は10〜20%。赤身肉、レバー、かつお、まぐろ、あさりなどに豊富。 - 非ヘム鉄(吸収率は低め)

主に植物性食品に含まれ、吸収率は2〜5%程度。小松菜、ほうれん草、ブロッコリー、大豆製品などが代表例。

非ヘム鉄は吸収率こそ低いですが、日常の食事で取り入れやすいため、毎日の積み重ねが重要です。鉄鍋や鉄フライパンを使うと調理中に鉄が溶け出して料理に移るので、自然な補給方法としてもおすすめです。

4. 鉄分吸収を助ける相性の良い栄養素

鉄は単独では吸収が十分でないため、組み合わせる栄養素がポイントになります。

- ビタミンC

非ヘム鉄の吸収を高める。柑橘類・いちご・パプリカなどに多い。

- タンパク質

赤血球の材料そのもの。肉・魚・卵・大豆製品に豊富。 - 葉酸・ビタミンB12

赤血球を作るために欠かせない栄養素。葉酸は緑黄色野菜、B12は魚介・乳製品に多い。

例えば「ほうれん草+ベーコン炒め」「レバー+レモン」「あさりの味噌汁+野菜」など、組み合わせを意識するだけで吸収効率がぐんと上がります。

5. サプリメントや鉄強化食品の活用

食事だけで必要な鉄分を補うのは簡単ではありません。特に妊娠期や授乳期は鉄の需要が急増するため、サプリメントや鉄分強化食品を取り入れるのも有効です。最近では、鉄分入りの牛乳やヨーグルト、調味料なども市販されており、無理なく続けやすい工夫が増えています。

ただし、自己判断で過剰摂取すると胃腸障害や便秘の原因になることもあるため、特に妊婦さんは医師や助産師に相談しながら利用するのが安心です。

最後に

女性はライフステージを通じて鉄分不足に陥りやすく、慢性的な疲れや不調の背景に「鉄欠乏」が隠れていることもあります。

毎日の食事でコツコツ鉄分を摂る工夫をしつつ、定期的な血液検査で自分の状態を知ることが大切です。

鉄分は“ちょっと意識するだけ”で、未来の健康を大きく支えてくれる栄養素。

自分自身のため、そしてこれから生まれてくる命のために、今日から鉄分習慣を始めてみませんか?

監修:助産師 浅井 貴子 先生

監修:助産師 浅井 貴子 先生- 産後ケアホテル マームガーデンリゾート葉山アドバイザー。赤ちゃん訪問指導歴30年以上のキャリアを持つ助産師。アロマ・ハーブ・運動療法を組み合わせた産前産後の代替補完医療や母親に寄り添った育児アドバイスに定評があり雑誌やWebなど各メディアでも注目されている。